(BO du MEEDDM n° 2010/3 du 25 février 2010)

NOR : DEVO0930117C

Références : convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (convention de Ramsar).

Documents modifiés ou abrogés : néant

Pièces jointes :

Texte de la convention de Ramsar ;

Critères d’identification des zones humides d’importance internationales ;

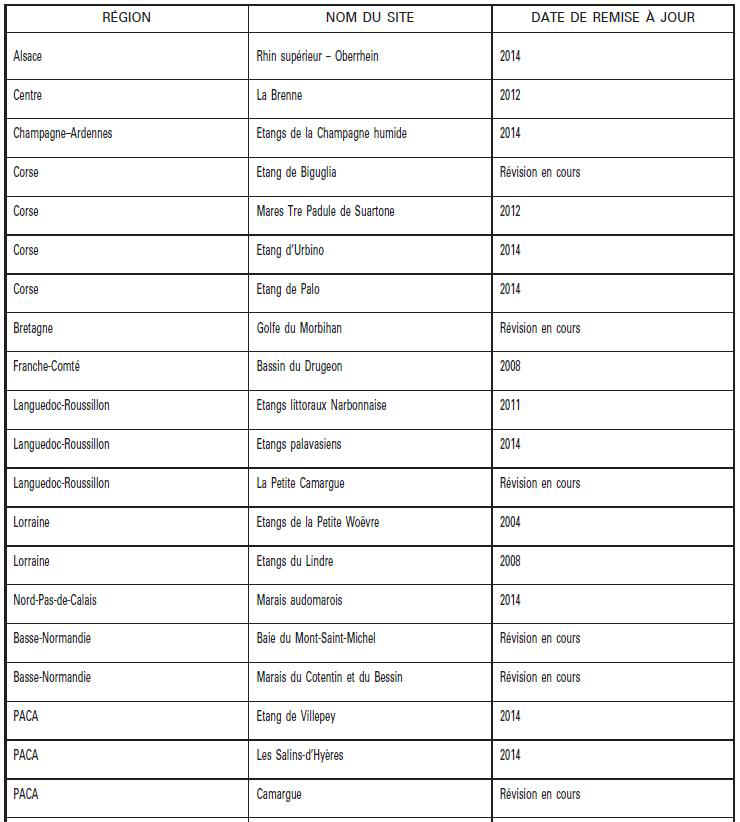

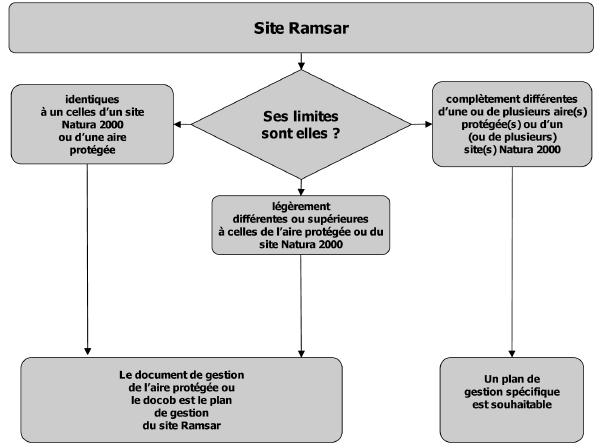

Liste des sites Ramsar avec précision de la date à laquelle leur fiche descriptive doit être remise à jour.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Madame et Messieurs les préfets de région ;

Monsieur le préfet, délégué du représentant de l’Etat pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

Monsieur le préfet de la collectivité départementale de Mayotte ;

Messieurs les préfets, administrateurs supérieurs des îles de Wallis-et-Futuna et des TAAF ;

Messieurs les hautscommissaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

Monsieur le prefet de Saint- Pierre-et-Miquelon ;

Monsieur le préfets de région ;

Monsieur le secrétariat général du MEEDDM (SPES et DAJ) ;

Monsieur le préfet, délégué du représentant de l’Etat pour Saint- Barthélemy et Saint-Martin ;

Monsieur le secrétaire général du MIOMCT ;

Messieurs les de la collectivité départementale de Mayotte, maritimes et administrateurs supérieurs des îles de Wallis et Futuna et des TAAF ;

Messieurs les préfets coordonnateurs de bassin ;

Messieurs les Hauts-commissaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

(pour exécution), Messieurs les directeurs régionaux de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

Messieur les directeurs régionaux de l’environnement ;

Messieurs les directeurs des agences de l’eau et des offices de l’eau ;

Monsieur le directeur général de l’ONEMA ;

Monsieur le directeur du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (pour information).

La convention de Ramsar sur les zones humides est un traité intergouvernemental adopté le 2 février 1971 à Ramsar, en Iran (www.ramsar.org). La convention « relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau » est entrée en vigueur en 1975. Elle est aujourd’hui ratifiée par 158 pays. L’UNESCO est le dépositaire de la convention, mais l’administration de celle-ci est assurée par un secrétariat hébergé par l’Union mondiale pour la conservation de la nature (UICN) à Gland (Suisse) sous l’autorité de la conférence des parties et du Comité permanent de la convention.

A ce jour, la convention de Ramsar est le seul traité mondial du domaine de l’environnement qui porte sur un écosystème particulier. La France a oeuvré activement à son élaboration et reste très attentive à en respecter l’esprit.

Du fait de l’article 55 de la Constitution de 1958, la convention de Ramsar, comme toutes les conventions internationales régulièrement ratifiées, fait partie intégrante du corpus juridique français.

En ratifiant la convention, les Etats s’engagent notamment à mener une politique d’utilisation rationnelle (durable) des zones humides et à inscrire au moins un site sur la liste des zones humides d’importance internationale. Le texte de la convention vous est donné en annexe I.

La convention de Ramsar a adopté une optique large pour déterminer les zones humides pouvant être placées sous son égide. Aux termes de la convention (art. 1.1), les zones humides sont « des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eaux marines dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres ». L’article 2.1 précise en outre que les zones humides d’importance internationale peuvent également inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues d’eau marine d’une profondeur supérieure à 6 mètres à marée basse qui l’entoure.

La convention s’applique donc à des types d’habitats très variés : rivières, lacs, lagunes côtières, mangroves, tourbières, récifs coralliens, et même bassins de pisciculture, rizières, réservoirs, gravières, karst, terrains d’épandage, canaux, marais, mares...

L’inscription de zones humides au titre de la convention de Ramsar constitue un label international qui récompense et valorise les actions de gestion durable de ces zones et encourage ceux qui les mettent en oeuvre à les poursuivre. Cette inscription ne peut pas se limiter à un « label » plus ou moins exploité sur les plans économique ou touristique. Elle crée des obligations qui, sans être strictement réglementaires, n’en demeurent pas moins fortes : en effet, en signant la convention de Ramsar, la France s’est engagée à rendre compte au secrétariat de la convention de la « conservation des caractéristiques écologiques » des zones humides dont elle a obtenu l’inscription. En outre, au plan international, il est essentiel que la France démontre qu’elle a toujours une vision dynamique et innovante de la préservation et de la gestion durable des zones humides.

Il semble donc indispensable de mobiliser vos services tant pour les sites déjà inscrits que pour ceux qui souhaiteraient l’être et de contribuer au maintien de cette inscription en portant la plus grande attention à la préservation des caractéristiques qui ont motivé leur inscription.

La définition du terme « zone humide » utilisé dans cette circulaire est celle de la convention de Ramsar. Il convient de préciser que cette définition est plus large que celle donnée en droit français par l’article L. 211.1 du code de l’environnement.

Organisation de la mise en oeuvre en France

La France a ratifié la convention en 1986 et désigné à cette occasion un vaste site en Camargue.

Vous trouverez ci-joint en annexe III la liste des sites français inscrits au titre de la convention de Ramsar.

En France, la mise en oeuvre de la convention est assurée par :

- une autorité administrative, qui est le ministère en charge de l’écologie. Elle est notamment chargée, au niveau international, de demander l’inscription de zones humides sur la liste de Ramsar, de s’assurer de la gestion appropriée de ces sites et, plus généralement, de mettre oeuvre une politique nationale pour les zones humides ;

- un point focal national, désigné par l’autorité administrative et qui assure notamment la liaison régulière avec le secrétariat de la convention et coordonne la mise en oeuvre de la convention au niveau national ;

- un groupe national pour les zones humides, composé selon le principe du Grenelle de gouvernance à cinq et qui appuie le gouvernement dans la mise en place de sa politique en faveur des zones humides en général et de la convention de Ramsar en particulier. Il se réunit au moins une fois par an et, le cas échéant, il peut être élargi à d’autres institutions. Il a été créé le 6 avril 2009 pour une durée de quatre ans ;

- le correspondant national du groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) (1) qui est un expert technique reconnu dans le domaine des zones humides. Il travaille en liaison avec ses homologues des autres parties contractantes ;

- deux points focaux pour la communication, l’éducation la sensibilisation et la participation du public (CESP) - un gouvernemental et un non gouvernemental. Ensemble, ils dirigent, au niveau national, le développement et la mise en oeuvre de programmes nationaux de CESP.

L’objet de cette circulaire est de définir, dans le respect des compétences des collectivités ultramarines, les modalités de sélection, désignation, gestion et suivi de l’évolution des zones humides inscrites au titre de la convention de Ramsar. La procédure générale est présentée aux points 1 à 3, le point 4 précisant les modalités spécifiques applicables en outre-mer.

(1) Le groupe d’évaluation scientifique et technique est placé auprès du secrétariat de la convention de Ramsar.

1. L’inscription des sites au titre de la convention de Ramsar

En devenant partie contractante à la convention de Ramsar, la France s’est engagée à désigner sur son territoire des zones humides d’importance internationale. En conséquence, sont abordés successivement dans la présente circulaire la définition des zones humides d’importance internationale, le mode de sélection des zones susceptibles d’être désignées au titre de la convention et les étapes de cette désignation.

1.1. La définition des zones humides d’importance internationale

Peuvent être inscrites au titre de la convention de Ramsar les zones humides d’importance internationale identifiables, grâce à cinq catégories générales de critères, correspondant au total à neuf critères précis (voir détail des critères en annexe II ) :

1. Critères relatifs aux zones humides représentatives ou uniques.

2. Critères tenant compte des espèces ou des communautés écologiques.

3. Critères spécifiques tenant compte des oiseaux d’eau.

4. Critères spécifiques tenant compte des poissons.

5. Critère spécifique tenant compte d’autres espèces.

Les sites qui remplissent au moins l’un des neuf critères justifiant leur importance internationale peuvent être inscrits sur la liste de Ramsar. Plusieurs travaux scientifiques ont établi des inventaires préliminaires nationaux des zones humides d’importance internationale. Le rapport Lethier (MNHN, 1998) constitue à ce titre une référence bien qu’il n’ait pas eu la prétention d’être exhaustif (2) et bien qu’il ne reflète que l’état des connaissances de l’époque. La liste des sites potentiels de ce rapport n’est ainsi qu’indicative : elle ne doit pas être considérée comme un objectif à atteindre.

(2) Lethier, Hervé, Zones humides françaises répondant aux critères de la convention de Ramsar, Agence EMC2I, Muséum national d’histoire naturelle, Institut d’écologie et de gestion de la biodiversité, ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Plan d’action pour les zones humides, Paris, 1998.

1.2. Les zones susceptibles d’être inscrites au titre de la convention de Ramsar

Parmi les zones humides d’importance internationale préalablement identifiées, il convient de retenir en priorité celles dont l’essentiel de la gestion - protection est d’ores et déjà assurée (3). A cet effet et dans un souci d’efficacité et de cohérence, on recherchera à inscrire en priorité au titre de la convention de Ramsar des zones dont l’essentiel est déjà protégé ou géré et qui disposent d’un gestionnaire, de mesures de gestion - protection, d’une charte ou d’un plan de gestion. On visera en particulier :

- les sites ou regroupement de sites Natura 2000, « humides » qui sont fonctionnels d’un point de vue écologique et qui disposent d’un document d’objectif ;

- les sites du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;

- les aires marines protégées (4) ;

- les réserves naturelles ;

- les parcs nationaux ;

- les parcs naturels régionaux ;

- les zones soumises à contrainte environnementale et notamment les zones humides d’intérêt environnemental particulier ;

- les arrêtés de protection de biotopes ;

- les réserves biologiques intégrales ou dirigées ;

- les sites classés.

(3) L’article 42 du cadre stratégique Ramsar précise en effet le point suivant : « ... les Parties contractantes sont invitées à ne pas négliger la nécessité d’adopter une approche cohérente lorsqu’elles inscrivent officiellement des sites de zones humides au titre de conventions et de traités internationaux mais aussi d’instruments nationaux politiques et juridiques. »

(4) En ce qui concerne les aires marines protégées, il convient de rappeler que ne sont éligibles que les sites dont la profondeur à marée basse n’excède pas 6 mètres, le cas échéant ces sites peuvent inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues d’eau marine d’une profondeur supérieure à 6 mètres à marée basse qui l’entourent.

1.3. Les étapes d’inscription d’un site au titre de la convention de Ramsar

Les différentes étapes d’inscription d’un site Ramsar sont les suivantes :

- l’initiation d’une demande d’inscription ;

- l’établissement d’un comité de suivi du site (qui devra être, lorsque ce site fait déjà l’objet de mesures de protection

- voir supra

- l’organe de gestion déjà constitué pour suivre la gestion de ce site) ;

- l’identification et la désignation d’un organisme coordinateur et d’un correspondant du site (qui devra être, lorsque ce site fait déjà l’objet de mesures de protection – voir supra – le gestionnaire du site) ;

- le renseignement d’une fiche descriptive Ramsar (FDR) ;

- la consultation des partenaires locaux ;

- l’émission d’un avis par le Groupe national pour les zones humides ;

- la transmission de la demande d’inscription des sites au secrétariat de la convention de Ramsar. Le rôle des services déconcentrés de l’Etat est précisé, le cas échéant, à l’issue de chaque paragraphe.

L’initiation d’une demande d’inscription

La demande d’inscription peut être initiée indifféremment sur l’initiative d’une collectivité territoriale, d’une association, de l’Etat ou de toute autre organisation. La demande est à faire auprès des services de l’Etat (en région la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou la direction régionale de l’environnement) et devra démontrer que le site répond à au moins un des critères présidant à l’inscription au titre de la convention de Ramsar (voir annexe II)

A ce stade, il vous appartient d’accuser réception de la demande, d’en confirmer la validité en utilisant les critères définis en 1.2. Dans le cas où le site Ramsar est concerné par un ou plusieurs sites Natura 2000, vous solliciterez le(s) président(s) du ou des comité(s) de pilotage pour qu’il(s) réunisse(nt) celui-ci ou ceux-ci afin d’étudier l’opportunité de cette inscription.

L’établissement d’un comité de suivi du site

Le rôle du comité de suivi du site est de proposer le périmètre du site, de veiller à l’exactitude des données inscrites sur la fiche descriptive, puis, lorsque le site est inscrit, de veiller à ce que le site soit géré en conformité avec les principes de la convention de Ramsar.

Le comité de suivi a vocation à être le lieu de débat entre les acteurs : il importe que sa composition soit représentative de l’ensemble des acteurs locaux et qu’elle soit cohérente avec les démarches de protection de la biodiversité et de la gestion durable de la ressource en eau. Dans le cas d’un site frontalier transfrontalier l’administration de l’autre pays doit être représentée.

Dans un souci de cohérence entre les différents outils de protection et de gestion et d’économie de moyens, le comité de consultation, de pilotage ou de gestion de l’aire protégée ou gérée qui compose l’essentiel de la surface du futur site Ramsar constitue le comité de suivi du site Ramsar (comité de pilotage Natura 2000, commission locale de l’eau, watteringue, comité de gestion d’une réserve naturelle, comité de gestion des sites du Conservatoire du littoral....). Dans le cas où une structure de gestion est identifiée, le comité de suivi est celui de cette structure.

Dans le cas où la zone humide ne représenterait qu’une partie d’un périmètre d’intervention existant et si elle recouvre plusieurs aires protégées ou gérées, il vous appartient de juger de l’opportunité ou non d’établir un comité de suivi ad hoc et le cas échéant d’en établir la liste des membres en concertation avec les acteurs locaux.

Le comité de suivi choisit son président et propose un organisme coordinateur du site ainsi qu’un correspondant (personne physique) au sein de cet organisme coordinateur (voir point suivant).

Le comité de suivi se réunit au minimum une fois par an à l’invitation de son président.

L’identification et la désignation d’un organisme coordinateur et d’un correspondant du site

Le comité de suivi du site identifie un organisme coordinateur qui désigne en son sein un correspondant du site. Le correspondant du site, en accord avec le comité de suivi :

- propose un périmètre adéquat pour le site ;

- remplit la fiche descriptive et établira la carte du site ;

- assure la réactualisation de cette fiche tous les six ans en lien avec le comité de suivi ;

- assure la coordination de la gestion, le suivi du site « au quotidien » ;

- informe l’autorité administrative au cas où une modification surviendrait dans ses caractéristiques écologiques (5) ;

- appuie l’autorité administrative dans la rédaction des réponses aux questions posées par le secrétariat de la convention dans le cas ou un changement aurait été détecté sur le site ;

- assure le secrétariat et l’animation du comité de suivi.

Dans le choix de l’organisme coordinateur, vous veillerez à privilégier un organisme ayant une légitimité locale, qui dispose des informations nécessaires pour assurer l’« utilisation rationnelle » (durable) de la zone humide.

Dans un souci de cohérence entre les différents outils de protection et de gestion et d’économie de moyens, le gestionnaire des sites bénéficiant d’une mesure de protection constitue préférentiellement l’organisme coordinateur du site Ramsar.

(5) Selon la convention de Ramsar, on entend par « changement dans les caractéristiques écologiques » d’une zone humide, la perturbation ou le déséquilibre de tout processus et fonction dont dépendent la zone humide, ses produits, ses attributs et ses valeurs.

Le renseignement d’une fiche descriptive Ramsar (FDR)

Le modèle de fiche à remplir est disponible sur le site internet de la convention de Ramsar à l’adresse suivante : http ://www.ramsar.org/ris/key_ris_f.htm#criteria.

Sur ce site l’ensemble des indications nécessaires au renseignement de la fiche et à la réalisation de la carte est donné.

Lorsque la fiche est dûment remplie, elle est validée par le comité de suivi.

La consultation des partenaires locaux

Le dossier qui vous est remis par l’organisme coordinateur pourrait contenir a minima :

- la carte et la FDR dûment remplies ;

- la liste des membres du comité de suivi ;

- la liste des consultations effectuées et la synthèse des avis recueillis ;

- le nom et les coordonnées du correspondant ;

- le plan de gestion en cours de validité ou bien l’état d’avancement de l’élaboration de celui-ci, le cas échéant.

Vous veillerez à la bonne association des collectivités et de leur groupements sur le projet d’inscription du site selon des modalités que vous définirez en lien avec celles-ci.

Dans le cas des sites sur le domaine public maritime naturel (6), vous veillerez à la bonne association des collectivités territoriales concernées et de leur groupements ainsi que les autorités maritimes.

Avant de transmettre le dossier de candidature à l’autorité administrative nationale, il vous appartient de recueillir l’avis des instances dont l’expertise vous paraît pertinente ainsi que celui des services déconcentrés de l’Etat concernés. Si des terrains militaires sont concernés, vous recueillerez l’avis de l’autorité militaire compétente.

L’obtention d’un large consensus est un gage de réussite pour le projet.

L’émission d’un avis par le Groupe national pour les zones humides

Lorsque la fiche descriptive et la carte seront achevées et validées localement, vous voudrez bien veiller à les transmettre au ministère en charge de l’écologie avec une synthèse des consultations et avis. Celui-ci consultera le Groupe national pour les zones humides et le Muséum national d’histoire naturelle sur les critères d’importance internationale auxquels le site doit répondre.

La transmission de la demande d’inscription des sites au secrétariat de la convention de Ramsar

Après synthèse de ces avis, le ministère en charge de l’écologie transmet la demande d’inscription au secrétariat de la convention de Ramsar.

Dans le cas où le secrétariat de la convention de Ramsar demanderait des compléments, des échanges entre l’autorité administrative, vous-mêmes et l’organisme coordinateur seront éventuellement nécessaires pour y répondre.

(6) En application de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public maritime naturel de l’Etat est constitué :

- du sol et sous-sol de la mer, compris entre la limite haute du rivage, c’est-à-dire jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (« bord et rivage de mer, grève » à l’époque de Colbert), et la limite, coté large, de la mer territoriale ;

- du sol et du sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;

- des lais et relais (dépôts alluvionnaires) de la mer formés à partir du 1er décembre 1963 ou faisant partie du domaine privé de l’Etat à cette date, sous réserve du droit des tiers. Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la date à retenir est le 3 janvier 1986 ;

- de la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des 50 pas géométriques dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;

- des terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d’intérêt public d’ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l’Etat.

Les terrains soustraits artificiellement à l’action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d’actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés.

2. Les conséquences de l’inscription d’une zone humide d’importance internationale au titre de la convention de Ramsar

2.1. Une reconnaissance internationale

L’inscription d’une zone humide d’importance internationale au titre de la convention de Ramsar se matérialise par l’obtention d’un diplôme décerné par le secrétariat de la convention. L’inscription constitue une reconnaissance internationale des activités locales pour la protection de la biodiversité et valorise ceux qui les mènent. Elle traduit la prise de conscience de la valeur de la zone humide et matérialise un engagement politique sur le long terme en sa faveur. Il s’agit non seulement de valoriser au plan national comme au plan international les démarches de protection des zones humides mais aussi de constituer un réseau international de gestionnaires de zones humides.

Les informations sur l’ensemble des sites Ramsar sont disponibles à l’adresse suivante : http://ramsar.wetlands.org/. Les sites Ramsar seront également présentés sur le site de l’Inventaire national de la protection de la nature : http://inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp et sur le futur portail d’information sur les milieux humides en cours de réalisation dans le cadre des portails eaufrance.

2.2. L’engagement de maintenir les « caractéristiques écologiques » des sites

L’inscription d’une zone au titre de cette convention ne produit aucun effet juridique direct envers les tiers. En revanche, en ratifiant la convention de Ramsar l’Etat français, dans le respect des compétences des collectivités ultramarines, a pris l’engagement d’en maintenir, voire d’en restaurer les caractéristiques écologiques (7).

(7) Selon la résolution VII.10, les caractéristiques écologiques d’une zone humide sont « la somme des éléments biologiques, physiques et chimiques qui composent l’écosystème d’une zone humide et des interactions entre ces éléments, qui maintiennent la zone humide ainsi que ses produits, fonctions et propriétés »

2.3. La gestion du site

Afin d’assurer une gestion durable du site il est recommandé que chaque site dispose d’un plan de gestion qui permette :

- d’établir les objectifs de la gestion du site ;

- de déterminer les facteurs qui affectent ou pourraient affecter les caractéristiques écologiques ou les éléments constitutifs de la qualité du site ;

- de proposer des actions pour réduire les conflits d’usages potentiels ;

- de définir les besoins en matière de suivi et d’évaluation ;

- de déterminer et décrire la gestion requise pour atteindre les objectifs ;

- de maintenir la continuité d’une gestion efficace ;

- d’obtenir des ressources complémentaires, notamment permettant la gestion du site ;

- de permettre la communication dans et entre les sites, les organisations et les acteurs ;

- de démontrer que la gestion est réelle et efficace en proposant des indicateurs pertinents ;

- de veiller à l’application des politiques locales, nationales et internationales.

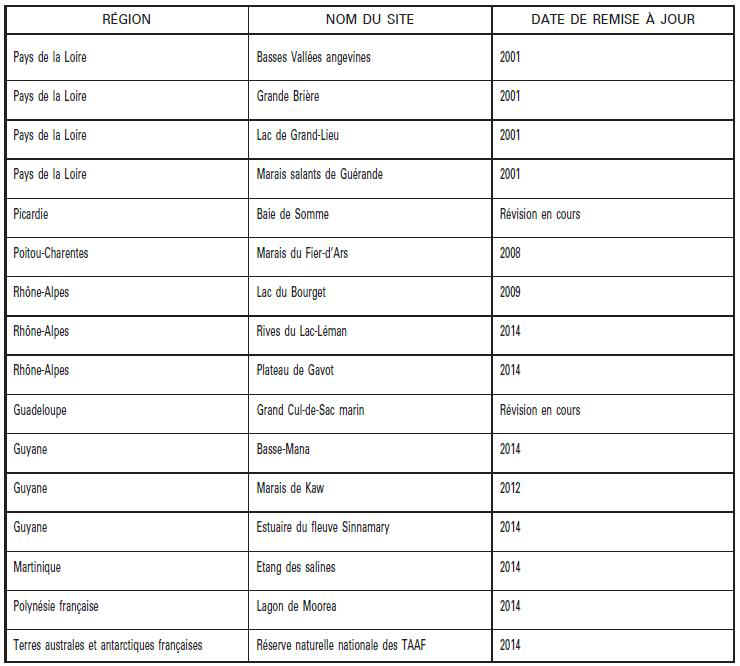

Cependant, la superposition et la multiplication des plans de gestion doit être évitée. C’est pourquoi, chaque fois que c’est possible, le document de gestion qui préexiste sur l’aire protégée (voir la liste donnée au 1.2) est acceptable en tant que plan de gestion Ramsar. Cela vaut quand les périmètres de l’aire protégée et du site Ramsar sont peu différents.

Dans le cas contraire (site Ramsar plus vaste ou plus restreint que la ou les aires(s) protégée(s) préexistantes ou site Ramsar correspondant à plusieurs aires protégées) il est souhaitable qu’un plan de gestion ad hoc soit élaboré en valorisant ou complétant, selon le cas, les plans de gestion existant et concernant le site.

Hors les collectivités ultramarines auxquelles le domaine de l’environnement a été transféré le document de gestion du site Ramsar en tant que tel, n’est opposable ni aux tiers ni aux services de l’Etat et ne remet pas en cause les documents de gestions préexistants.Les actions, activités ou financements liés à l’aire protégée existante sont considérées comme concourant à la protection et à la gestion du site Ramsar. Néanmoins, le fait que l’aire protégée soit inscrite au titre de la convention de Ramsar, n’interfère pas dans l’organisation des circuits de financement propres à la ou aux aire(s) protégée(s) préexistante(s).

Le cas échéant, le plan de gestion est élaboré sous la responsabilité de l’organisme coordinateur et validé par le comité de suivi du site.

Il est souhaitable que le plan de gestion soit ainsi structuré : préambule, diagnostic du site, évaluation de l’état du site, définition d’objectifs de gestion et de conservation, plan d’action, procédure d’évaluation.

Le schéma suivant précise les dispositions à mettre en oeuvre.

2.4. Le suivi des sites

Tous les six ans, la fiche descriptive de chaque site Ramsar doit être remise à jour. Cette tâche incombe au correspondant du site en lien avec le comité de suivi. Une liste des sites Ramsar est donnée en annexe III. Cette liste précise les dates limites de remise à jour des FDR de ces sites.

Il vous appartient de veiller à ce que les FDR soient remises et maintenues à jour par l’organisme coordinateur sous couvert du comité de suivi.

3. La mise à niveau du fonctionnement des sites Ramsar existants

Avec la création de nouvelles aires protégées et en particulier avec la mise en place du réseau Natura 2000, la connaissance de la biodiversité locale et sa protection ont beaucoup évolué depuis ces dernières années. Il convient à présent de tendre vers une cohérence des contours des zones Ramsar avec ceux des aires protégées existantes sur place ou à proximité.

Par ailleurs, certains sites désignés depuis de nombreuses années ne bénéficient pas de l’expertise d’un comité de suivi, ni d’un plan de gestion piloté par un organisme coordinateur, ni d’un correspondant du site capable d’identifier les forces et faiblesses du site.

Il convient donc de mettre ces sites en cohérence avec les orientations de la présente circulaire. Le principe directeur de cette mise à niveau est de tendre vers :

- un renforcement de la cohérence entre le périmètre du site Ramsar et celui de l’aire (ou des aires) protégée(s) existante(s) sur le site ou à proximité ;

- la mise en place et un fonctionnement du comité de suivi du site qui soit conforme à ce qui a été défini plus haut à ce sujet ;

- l’identification d’un organisme coordinateur et d’un correspondant du site, conforme à ce qui a été défini plus haut à ce sujet.

La mise à niveau de l’ensemble des sites doit être assurée d’ici à décembre 2011 et selon un calendrier que vous voudrez bien proposer et qui sera validé par le ministère en charge de l’écologie.

Cependant, pour les sites pour lesquels ce délai ne peut être tenu, vous voudrez bien en informer le ministère en charge de l’écologie, sous le présent timbre, afin qu’une solution adaptée soit mise en oeuvre.

4. Le cas de l’outre-mer

La convention de Ramsar étant une convention internationale, l’Etat français est responsable sur la scène internationale de son application. Ainsi, pour toutes les collectivités d’outre-mer, il convient de préciser que l’autorité administrative reste le ministère chargé de l’écologie.

Dans les départements et régions d’outre-mer ainsi que pour les collectivités d’outre-mer auxquelles les compétences en matière d’environnement n’ont pas été transférées, les principes applicables sont ceux présentés plus haut.

Dans les collectivités d’outre-mer auxquelles les compétences en matière d’environnement ont été transférées, vous proposerez à la collectivité territoriale de s’inspirer du présent texte pour élaborer, le cas échéant, un dispositif propre en lien avec vos services.

Fait à Paris, le 24 décembre 2009.

Pour le ministre d’Etat et par délégation :

Le préfet, secrétaire général,

D. Lallement

La directrice de l’eau et de la biodiversité,

O. Gauthier

Pour le ministre d’Etat et par délégation :

Le délégué général à l’outre-mer,

R. Samuel

Annexe I : Texte de la convention de Ramsar

Convention relative aux zones humides d'importance international de particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau

Ramsar, Iran, 2 février 1971 telle qu’amendée par le protocole du 3 décembre 1982 et les amendements de Regina du 28 mai 1987.

Paris, le 13 juillet 1994. Directeur de l’Office des normes internationales et des affaires juridiques Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Les Parties contractantes,

Reconnaissant l’interdépendance de l’Homme et de son environnement ;

Considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateurs du régime des eaux et en tant qu’habitats d’une flore et d’une faune caractéristiques et, particulièrement, des oiseaux d’eau ;

Convaincues que les zones humides constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative, dont la disparition serait irréparable ; désireuses d’enrayer, à présent et dans l’avenir, les empiétements progressifs sur ces zones humides et la disparition de ces zones ;

Reconnaissant que les oiseaux d’eau, dans leurs migrations saisonnières, peuvent traverser les frontières et doivent, par conséquent, être considérés comme une ressource internationale ;

Persuadées que la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en conjuguant des politiques nationales à long terme à une action internationale coordonnée,

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er de la Convention

1. Au sens de la présente Convention, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres.

2. Au sens de la présente Convention, les oiseaux d’eau sont les oiseaux dont l’existence dépend, écologiquement, des zones humides.

Article 2 de la Convention

1. Chaque Partie contractante devra désigner les zones humides appropriées de son territoire à inclure dans la Liste des zones humides d’importance internationale, appelée ci-après « la Liste », et qui est tenue par le Bureau institué en vertu de l’article 8. Les limites de chaque zone humide devront être décrites de façon précise et reportées sur une carte, et elles pourront inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues d’eau marine d’une profondeur supérieure à six mètres à marée basse, entourées par la zone humide, particulièrement lorsque ces zones, îles ou étendues d’eau ont de l’importance en tant qu’habitat des oiseaux d’eau.

2. Le choix des zones humides à inscrire sur la Liste devrait être fondé sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Devraient être inscrites, en premier lieu, les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toutes saisons.

3. L’inscription d’une zone humide sur la Liste est faite sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve située.

4. Chaque Partie contractante désigne au moins une zone humide à inscrire sur la Liste au moment de signer la Convention ou de déposer son instrument de ratification ou d’adhésion conformément aux dispositions de l’article 9.

5. Toute Partie contractante a le droit d’ajouter à la Liste d’autres zones humides situées sur son territoire, d’étendre celles qui sont déjà inscrites, ou, pour des raisons pressantes d’intérêt national, de retirer de la Liste ou de réduire l’étendue des zones humides déjà inscrites et, le plus rapidement possible, elle informe de ces modifications l’organisation ou le gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées par l’article 8.

6. Chaque Partie contractante tient compte de ses engagements, sur le plan international, pour la conservation, la gestion, et l’utilisation rationnelle des populations migratrices d’oiseaux d’eau, tant lorsqu’elle désigne les zones humides de son territoire à inscrire sur la Liste que lorsqu’elle exerce son droit de modifier ses inscriptions.

Article 3 de la Convention

1. Les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans d’aménagement de façon à favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la liste et, autant que possible, l’utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.

2. Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour être informée dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la liste, qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d’évolutions technologiques, de pollution ou d’une autre intervention humaine. Les informations sur de telles modifications seront transmises sans délai à l’organisation ou au gouvernement responsable des fonctions du bureau permanent spécifiées à l’article 8.

Article 4 de la Convention

1. Chaque Partie contractante favorise la conservation des zones humides et des oiseaux d’eau en créant des réserves naturelles dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la liste, et pourvoit de façon adéquate à leur surveillance

2. Lorsqu’une Partie contractante, pour des raisons pressantes d’intérêt national, retire une zone humide inscrite sur la liste ou en réduit l’étendue, elle devrait compenser autant que possible toute perte de ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d’eau et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, d’une partie convenable de leur habitat antérieur.

3. Les Parties contractantes encouragent la recherche et l’échange de données et de publications relatives aux zones humides, à leur flore et à leur faune.

4. Les Parties contractantes s’efforcent, par leur gestion, d’accroître les populations d’oiseaux d’eau sur les zones humides appropriées.

5. Les Parties contractantes favorisent la formation de personnel compétent pour l’étude, la gestion et la surveillance des zones humides.

Article 5 de la Convention

1. Les Parties contractantes se consultent sur l’exécution des obligations découlant de la Convention, particulièrement dans le cas d’une zone humide s’étendant sur les territoires de plus d’une Partie contractante ou lorsqu’un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes. Elles s’efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leurs politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.

Article 6 de la Convention

1. Il est institué une Conférence des Parties contractantes pour examiner et promouvoir la mise en application de la présente Convention. Le Bureau dont il est fait mention au paragraphe 1 de l’article 8 convoque des sessions ordinaires de la Conférence à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Conférence n’en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en est faite par au moins un tiers des Parties contractantes. La conférence des Parties contractantes détermine, à chacune de ses sessions ordinaires, la date et le lieu de sa prochaine session ordinaire.

2. La Conférence des Parties contractantes aura compétence :

a) Pour discuter de l’application de la Convention ;

b) Pour discuter d’additions et de modifications à la Liste ;

c) Pour examiner les informations sur les modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la liste fournies en exécution du paragraphe 2 de l’article 3 ;

d) Pour faire des recommandations, d’ordre général ou particulier, aux Parties contractantes, au sujet de la conservation, de la gestion et de l’utilisation rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune ;

e) Pour demander aux organismes internationaux compétents d’établir des rapports et des statistiques sur les sujets à caractère essentiellement international concernant les zones humides ;

f) Pour adopter d’autres recommandations ou résolutions en vue de promouvoir le fonctionnement de la présente Convention.

3. Les Parties contractantes assurent la notification aux responsables, à tous les niveaux, de la gestion des zones humides, des recommandations de telles conférences relatives à la conservation, à la gestion et à l’utilisation rationnelle des zones humides et de leur flore et de leur faune, et elles prennent en considération ces recommandations.

4. La Conférence des Parties contractantes adopte un règlement intérieur à chacune de ses sessions.

5. La conférence des Parties contractantes établit et examine régulièrement le règlement financier de la présente Convention. A chacune de ses sessions ordinaires, elle adopte le budget pour l’exercice suivant à une majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.

6. Chaque Partie contractante contribue à ce budget selon un barème des contributions adopté à l’unanimité des Parties contractantes présentes et votantes à une session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes.

Article 7 de la Convention

1. Les Parties contractantes devraient inclure dans leur représentation à ces conférences des personnes ayant la qualité d’expert pour les zones humides ou les oiseaux d’eau du fait des connaissances et de l’expérience acquises par des fonctions scientifiques, administratives ou par d’autres fonctions appropriées.

2. Chacune des parties contractantes représentées à une conférence dispose d’une voix, les recommandations, résolutions et décisions étant adoptées à la majorité simple des Parties contractantes présentes et votantes ; à moins que la présente Convention ne prévoie d’autres dispositions.

Article 8 de la Convention

1. L’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources assure les fonctions du Bureau permanent en vertu de la présente Convention, jusqu’au moment où une autre organisation ou un gouvernement sera désigné par une majorité des deux tiers de toutes les parties contractantes.

2. Les fonctions du Bureau permanent sont, notamment :

a) D’aider à convoquer et à organiser les conférences visées à l’article 6 ;

b) De tenir la liste des zones humides d’importance internationale, et recevoir des Parties contractantes les informations prévues par le paragraphe 5 de l’article 2, sur toutes additions, extensions, suppressions ou diminutions relatives aux zones humides inscrites sur la liste ;

c) De recevoir des Parties contractantes les informations prévues conformément au paragraphe 2 de l’article 3 sur toutes modifications des conditions écologiques des zones humides inscrites sur la liste ;

d) De notifier à toutes les Parties contractantes toute modification de la liste, ou tout changement dans les caractéristiques des zones humides inscrites, et prendre les dispositions pour que ces questions soient discutées à la prochaine conférence ;

e) D’informer la Partie contractante intéressée des recommandations des conférences en ce qui concerne les modifications à la liste ou des changements dans les caractéristiques des zones humides inscrites.

Article 9 de la Convention

1. La Convention est ouverte à la signature pour une durée indéterminée.

2. Tout membre de l’Organisation des Nations unies, de l’une de ses institutions spécialisées, ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou toute partie au statut de la Cour internationale de justice peut devenir partie contractante à cette Convention par :

a) Signature sans réserve de ratification ;

b) Signature sous réserve de ratification, suivie de la ratification ;

c) Adhésion.

3. La ratification ou l’adhésion seront effectuées par le dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion auprès du directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (ci-après appelé le « Dépositaire »).

Article 10 de la Convention

1. La Convention entrera en vigueur quatre mois après que sept Etats seront devenus Parties contractantes à la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 9.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chacune des Parties contractantes, quatre mois après la date de sa signature sans réserve de ratification, ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 10 bis de la Convention

1. La présente Convention peut être amenée à une réunion des Parties contractantes convoquée à cet effet en conformité avec le présent article.

2. Des propositions d’amendement peuvent être présentées par toute Partie contractante.

3. Le texte de toute proposition d’amendement et les motifs de cette proposition sont communiqués à l’Organisation ou au gouvernement faisant office de bureau permanent au sens de la Convention (appelé[e], ci-après « le Bureau »), et sont communiqués par le Bureau sans délai à toutes les Parties contractantes. Tout commentaire sur le texte émanant d’une Partie contractante est communiqué au Bureau dans les trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont été communiqués aux Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiatement après la date limite de présentations des commentaires, communique aux Parties contractantes tous les commentaires reçus à cette date.

4. Une réunion des Parties contractantes en vue d’examiner un amendement communiqué en conformité avec le paragraphe 3 est convoquée par le Bureau à la demande écrite d’un tiers du nombre des Parties contractantes. Le Bureau consulte les Parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion.

5. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.

6. Lorsqu’il a été adopté, un amendement entre en vigueur, pour les Parties contractantes qui l’ont accepté, le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d’acceptation auprès du dépositaire. Pour toute Partie contractante qui dépose un instrument d’acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d’acceptation, l’amendement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de l’instrument d’acceptation de cette Partie.

Article 11 de la Convention

1. La Convention restera en vigueur pour une durée indéterminée.

2. Toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention après une période de cinq ans après la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour cette partie, en faisant par écrit la notification au dépositaire. La dénonciation prendra effet quatre mois après le jour où la notification en aura été reçue par le Dépositaire.

Article 12 de la Convention

1. Le Dépositaire informera aussitôt que possible tous les Etats ayant signé la Convention ou y ayant adhéré :

a) Des signatures de la Convention ;

b) Des dépôts d’instruments de ratification de la Convention ;

c) Des dépôts d’instruments d’adhésion à la Convention ;

d) De la date d’entrée en vigueur de la Convention ;

e) Des notifications de dénonciation de la Convention.

2. Lorsque la Convention sera entrée en vigueur, le Dépositaire la fera enregistrer au Secrétariat des Nations unies conformément à l’article 102 de la charte. En foi de quoi les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Ramsar le 2 février 1971 en un seul exemplaire original dans les langues anglaise, française, allemande et russe, tous les textes étant également authentiques (1), lequel exemplaire sera confié au Dépositaire qui en délivrera des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractantes.

1) Conformément à l’article final de la conférence ayant adopté le protocole, le dépositaire a présenté à la seconde Conférence des Parties des versions officielles de la Convention en langues arabe, chinoise et espagnole, établies en consultation avec les gouvernements intéressés et avec l’assistance du Bureau.

Annexe II

Critères d'identification des zones humide d'importance internationale

Groupe A : sites contenant des types de zones humides représentatifs, rares ou uniques

Critère 1 : une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle contient un exemple représentatif, rare ou unique de type de zone humide naturelle ou quasi naturelle de la région biogéographique concernée.

Groupe B : sites d’importance internationale pour la conservation de la diversité biologique

Critères tenant compte des espèces ou des communautés écologiques

Critère 2 : une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle abrite des espèces vulnérables, menacées d’extinction ou gravement menacées d’extinction ou des communautés écologiques menacées.

Critère 3 : une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle abrite des populations d’espèces animales et/ou végétales importantes pour le maintien de la diversité biologique d’une région biogéographique particulière.

Critère 4 : une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle abrite des espèces végétales et/ou animales à un stade critique de leur cycle de vie ou si elle sert de refuge dans des conditions difficiles.

Critères spécifiques tenant compte des oiseaux d’eau

Critère 5 : une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle abrite, habituellement, 20 000 oiseaux d’eau ou plus.

Critère 6 : une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle abrite, habituellement, 1 % des individus d’une population d’une espèce ou sous-espèce d’oiseaux d’eau.

Critères spécifiques tenant compte des poissons

Critère 7 : une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle abrite une proportion importante de sous-espèces, espèces ou familles de poissons indigènes, d’individus à différents stades du cycle de vie, d’interactions interspécifiques et/ou de populations représentatives des avantages et/ou des valeurs des zones humides et contribue ainsi à la diversité biologique mondiale.

Critère 8 : une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle sert de source d’alimentation importante pour les poissons, de frayère, de zone d’alevinage et/ou de voie de migration dont dépendent des stocks de poissons se trouvant dans la zone humide ou ailleurs.

Critère spécifique tenant compte d’autres espèces

Critère 9 : une zone humide devrait être considérée comme étant d’importance internationale si elle abrite régulièrement 1 % des individus d’une population d’une espèce ou sous-espèce animale dépendant des zones humides mais n’appartenant pas à l’avifaune.

Annexe III : Liste des sites Ramsar avec précision de la date à laquelle leur FDR doit être remise à jour